-

全国咨询热线: 13122402111

全国咨询热线: 13122402111 -

-

专业的技术

专业的技术 -

实惠的价格

实惠的价格 -

优质的后期

优质的后期 -

重信守誉

重信守誉

-

*本文为「三联生活周刊」原创内容

当面对“你如何回顾自己过往50多年的艺术生涯”这个问题时,杉本博司说:“我觉得我做得很好。”

主笔|薛芃无限趋近的远

我从一扇布帘钻进展厅,白色的布上面写着“无尽的刹那”五个字,手书体,左下方有一方印,这是杉本博司此次在北京UCCA尤伦斯当代艺术中心展览的名称,他的书法字迹。好像闯入了一户没有门厅的人家,没有惯常的展览导言,甚至没有一个玄关,掀开布帘,一幅“剧场”系列的作品就在面前。我分不清这是哪家剧院,中间的白色四方荧幕,比想象中更加兀自发亮。向左,向右,两边都是“剧场”系列,展墙呈微弧度铺开,每一个剧场中的白色荧幕都格外醒目,又像是一个个深不见底的黑洞,要把人拉进去。“剧场”这个系列,是杉本博司最为知名的摄影作品之一,他从1975年开始拍摄第一张,直到现在。荧幕上从头到尾播放着一部电影,他用长曝光的方式,持续曝光一整部电影的时长。电影的观众就是杉本博司的相机——一台8×10的大画幅相机看完电影,只拍摄下一张照片,最终荧幕上的影片汇成一块持续曝光呈现出的亮白色。他拍摄下了一段两小时左右的素材,在这两小时左右的时间中,因为持续曝光,环境中的细节呈现得清晰无比,光线自白炽荧幕中央扩散,映着空无一人的观众席隐隐发光,梁柱上雕花装饰、帷幔的褶皱,又或是破败斑驳的废弃陈设显露出来。当电影放映时,原本黑暗的空间在杉本博司的镜头下显现出原本的样子,氛围迷离。人们被他的摄影观念打动:他不拍定格的时间,他拍流逝的时间;他不拍真实,他拍看似真实的虚幻。

连续的脉络

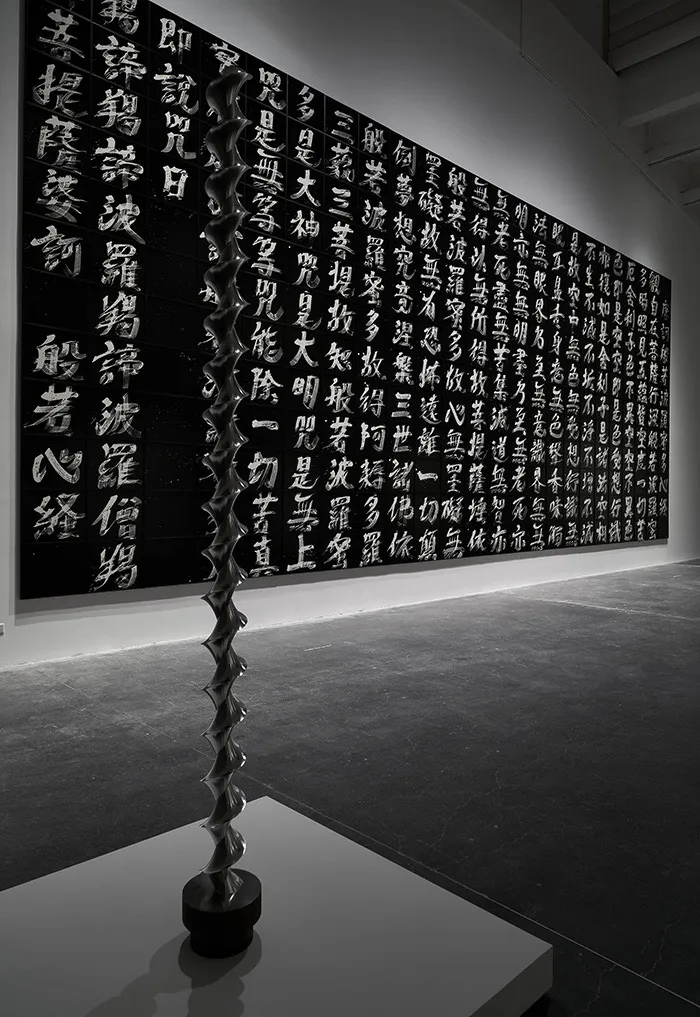

杉本博司在做的事,总是趋于事物的极限,极致的纯粹与遥远,最终走向虚无。很难不把他作品中的虚无与佛教思想联系在一起,此次的新作品《笔触印象,心经》延续了这个脉络。作品的源起是他发现了有一批旧相纸快不能用了,由于不方便外出拍摄,他决定在室内将它们用掉。他用粗大的毛笔,蘸上显影液,在相纸上书写,抄写《心经》,每张写一个字,在灯光之下,有隐约的显影,直到第二天字迹才逐渐清晰,这是他发明的新玩法。这个方法虽然不算新鲜,杉本本人也并不以书法见长,但当262张写满大字的相纸挂满墙壁时,与一旁的“佛之海”相互映衬,更显出佛教中无穷与虚无的概念。《心经》并非杉本博司一时兴起抄写的,他对《心经》的喜爱可以追溯到上世纪70年代,他觉得《心经》是“对佛教‘空’的思想最精妙的凝练”。22岁那年,杉本博司离开日本,来到洛杉矶艺术中心设计学院学习摄影,这时的加州聚集了大批嬉皮士,他们热衷于东方神秘主义,杉本博司也受到影响。他后来调侃说,自己在年轻的时候在日本学西方哲学,到了美国,又开始学东方哲学,学佛教、梵文。四年毕业后,他开着面包车从西海岸横穿美国到达纽约,自此,他后来50多年的艺术生涯几乎都在这里度过。此次展览的策展人张南昭,也曾在美国读书、生活多年,一直从事佛教和视觉文化的研究。在他看来,将佛教思想融入创作的当代艺术家大致有两类,一类是佛教信徒,他们带着信仰和阐释佛经的诉求进行创作;另一类不是佛教信徒,他们没有非常严肃地把佛教当作宗教去看待,更多的是当成一种思想,就像图书馆一样,从中汲取观念与思想进行创作。很显然,杉本博司是后者。“杉本博司是亚洲人的身份,在北美的生活也造就了他对亚洲人身份的强调,所以他对佛教的兴趣一直贯穿其创作生涯。”

“我不是摄影师,

而是一个现代主义的艺术家”——专访杉本博司三联生活周刊:上世纪80年代,你在纽约做古董商,收藏过一些中国的古代文物,可以谈谈你的中国收藏吗?杉本博司:是的,以前我做古董商,经手过不少东方古物,很多日本的,也有中国的,不过现在我只买不卖了。我最感兴趣的是佛教和道教的历史,我想我收藏的兴趣与历史上文化的传播和波动有很大关系。佛教从印度传到中国,又在唐代传入日本,我收藏过一些中国唐代和宋代的佛像。6~7世纪,汉字传入日本,我对汉字的传统很着迷,我尤其喜欢13世纪和14世纪中国僧侣的书法。由于中国宋朝政权受到北方政权的压迫,很多僧侣逃亡到日本,对日本禅学的发展影响很大,寺院、书法、佛像在日本长出新的模样,当佛教艺术在中国式微后,日本继承了下来。三联生活周刊:新作品《笔触印象,心经》第一次展示了你的书法。杉本博司:是的,这与我喜欢的中国书法和日本书法传统有很大关系。我在底片上书写,写的时候看不到字,只有在暗房中显影之后,才能看清上面的字迹。这于我而言是未知的惊喜。 此次杉本博司展出新作品《笔触印象,心经》(后)和2005年的雕塑作品《数理模型002 迪尼曲面》,模型高 262.2 厘米三联生活周刊:你拍摄过很多佛教题材的作品,对佛经与佛教很感兴趣,但你本人并不是信众。对你来说,佛教意味着什么?杉本博司:在我看来,佛教更像是一门人类心智学、心理学。当你开悟了,生命的意义就改变了。我认为佛教最根本的原始思想是研究心灵,研究人类的思想和心性是如何产生的,这正是我非常感兴趣的课题。我通过摄影来表达我的想法和感受,佛教中“空性”的概念对我影响很大。三联生活周刊:因为摄影和展览,在过去的几十年里,你经常在全球旅行。你现在还有哪些想去的地方吗?杉本博司:没有。我越来越少旅行了,因为我老了。我越来越多地待在“原来”的地方,也就是日本,很少再去别处。当然,我的另一个工作基地还是在纽约,可我不想死在纽约,我想死在日本。在纽约,我的老朋友也越来越少了。三联生活周刊:所以在疫情期间,你决定从纽约搬回日本生活。杉本博司:是的。慢慢地,我现在越来越不挣扎了。就像新创作的这幅书法,我在暗房里就能完成,我不用旅行,不需要跑到世界各地去完成作品。我还是会往返于东京和纽约之间生活、工作,大概每年三四次。比如今年,4~6月我会在纽约,10~11月也是,其余时间大多在日本,中间还会来北京或是巴黎准备展览。不像以前,我现在很少再为了拍摄而奔波。为了“海景”这个系列,我去了很多地方,现在对我来说,这个系列几乎已经完成了。不过在日本,我每年还有一次机会去拍摄海景,就是元旦,因为在这一天,近海是没有渔民和渔船的,如果我想找观测点再去拍摄,那么一年中的1月1日这一天,是最好的时机。三联生活周刊:既然你谈到“海景”,那么接下来想请你谈谈“阴影”,你很喜欢谷崎润一郎的《阴翳礼赞》这本书。杉本博司:是的,这让我更偏爱黑白摄影。黑白摄影比彩色摄影更难控制。你可以看到,影子中充满了细节。阴影不只是阴影,也不是平淡的黑色,它非常丰富,有成百上千种灰色,不同层次的灰色,其实阴影本身就是一幅画。三联生活周刊:这次在UCCA的展览是一场回顾展,也是你在中国的第一次美术馆展览。你怎么回顾自己?杉本博司:我觉得我做得很好。三联生活周刊:你现在76岁,什么感受?怎么保持这种持续的创作力?杉本博司:年龄对我来说意味着什么?很难猜测我什么时候会死,或者还剩下多少时间。但只要我还在创作,还在做作品,那就还是一个活跃的艺术家,这与年龄无关,从这个角度来说,我觉得我还年轻。不过我也会好奇,我的精神世界里还剩下多少创造力,我就只能尽我所能。三联生活周刊:你在最初选择摄影这条路的时候,认为摄影有很多种可能性,所以你成为一名摄影师。这些年你把更多精力转向建筑和其他领域,比如持续生长的江之浦测候所。你还认为摄影有很多可能性吗?杉本博司:我喜欢建筑,是因为建筑有一种我可掌控的空间感。它不一定是一个很大的空间,我不喜欢大空间,对设计摩天大楼并没有兴趣,我喜欢去探索人性化的尺度,什么样的空间、尺度、比例是让人感到舒适的,这是有意思的。也就是说,我要去探索可控的以人为本的空间。说实话,对我来说,做雕塑、摄影、建筑都是一样的,都是空间感、构图、光线的控制问题,只是媒介不同。江之浦测候所是我这些年倾尽心力的尝试,我现在也在做雕塑,还在尝试和制作的过程中,还没到能拿出来的时候。三联生活周刊:你做建筑设计,有一个很棒的团队共同作业。与建筑相比,你会觉得摄影是一件更独立或者说更孤独的事吗?杉本博司:不能这么说。我在纽约和东京的摄影团队有12名员工,建筑事务所设在东京,摄影工作室在纽约,所以现在我还是时常往返于纽约和日本之间,大概每年3次。回到纽约时,我会主要专注在摄影上,待在暗房里。我现在也不会一个人在暗房工作,而是需要两到三个助手协助,我一个人做不来。所以无论是建筑还是摄影,很多环节都需要我的团队一起做。只有当眼睛盯着镜头的时候,是我自己的眼睛。三联生活周刊:当你成名的时候,人们称你为“最后一个现代主义者”,你怎么看这个称谓?杉本博司:我最初做艺术的年代,现代主义是正统的,那时后现代主义刚出现,而现在,后现代主义已经结束了。现在再谈“现代主义”,它已经是一个古典术语。我是一个老派的人,从现代主义转向后现代的那个年代走来,站在人工智能的时代,我也很难欣赏这些新技术创造出来的艺术。我是一个匠人,传统的手艺人,因为我想用我的手来创造艺术。现在艺术家们试图用人工智能来创作,也许我过时了,我仍然相信我的眼睛和手。三联生活周刊:你怎么看艺术的未来?杉本博司:恕我直言,人类正在失去艺术思维。人工智能试图创造艺术,这就是人类的终结。三联生活周刊:人类的终结?这么严重吗?这很有趣,因为在你的作品中,有一个重要的命题是探讨人类的起源。杉本博司:如果未来是人工智能的时代,我更愿意称现在为人类时代的末期。我们现在还活着的人,或许将要见证“人类不再是人类”时代的到来,可能是半机器半人,或是其他什么。不过在当下,我认为环境问题和战争问题是全球最严重的问题,前者更加严重。(本文刊载于《三联生活周刊》2024年17期,图片由北京UCCA尤伦斯当代艺术中心提供)“点赞”“在看”,让更多人看到

此次杉本博司展出新作品《笔触印象,心经》(后)和2005年的雕塑作品《数理模型002 迪尼曲面》,模型高 262.2 厘米三联生活周刊:你拍摄过很多佛教题材的作品,对佛经与佛教很感兴趣,但你本人并不是信众。对你来说,佛教意味着什么?杉本博司:在我看来,佛教更像是一门人类心智学、心理学。当你开悟了,生命的意义就改变了。我认为佛教最根本的原始思想是研究心灵,研究人类的思想和心性是如何产生的,这正是我非常感兴趣的课题。我通过摄影来表达我的想法和感受,佛教中“空性”的概念对我影响很大。三联生活周刊:因为摄影和展览,在过去的几十年里,你经常在全球旅行。你现在还有哪些想去的地方吗?杉本博司:没有。我越来越少旅行了,因为我老了。我越来越多地待在“原来”的地方,也就是日本,很少再去别处。当然,我的另一个工作基地还是在纽约,可我不想死在纽约,我想死在日本。在纽约,我的老朋友也越来越少了。三联生活周刊:所以在疫情期间,你决定从纽约搬回日本生活。杉本博司:是的。慢慢地,我现在越来越不挣扎了。就像新创作的这幅书法,我在暗房里就能完成,我不用旅行,不需要跑到世界各地去完成作品。我还是会往返于东京和纽约之间生活、工作,大概每年三四次。比如今年,4~6月我会在纽约,10~11月也是,其余时间大多在日本,中间还会来北京或是巴黎准备展览。不像以前,我现在很少再为了拍摄而奔波。为了“海景”这个系列,我去了很多地方,现在对我来说,这个系列几乎已经完成了。不过在日本,我每年还有一次机会去拍摄海景,就是元旦,因为在这一天,近海是没有渔民和渔船的,如果我想找观测点再去拍摄,那么一年中的1月1日这一天,是最好的时机。三联生活周刊:既然你谈到“海景”,那么接下来想请你谈谈“阴影”,你很喜欢谷崎润一郎的《阴翳礼赞》这本书。杉本博司:是的,这让我更偏爱黑白摄影。黑白摄影比彩色摄影更难控制。你可以看到,影子中充满了细节。阴影不只是阴影,也不是平淡的黑色,它非常丰富,有成百上千种灰色,不同层次的灰色,其实阴影本身就是一幅画。三联生活周刊:这次在UCCA的展览是一场回顾展,也是你在中国的第一次美术馆展览。你怎么回顾自己?杉本博司:我觉得我做得很好。三联生活周刊:你现在76岁,什么感受?怎么保持这种持续的创作力?杉本博司:年龄对我来说意味着什么?很难猜测我什么时候会死,或者还剩下多少时间。但只要我还在创作,还在做作品,那就还是一个活跃的艺术家,这与年龄无关,从这个角度来说,我觉得我还年轻。不过我也会好奇,我的精神世界里还剩下多少创造力,我就只能尽我所能。三联生活周刊:你在最初选择摄影这条路的时候,认为摄影有很多种可能性,所以你成为一名摄影师。这些年你把更多精力转向建筑和其他领域,比如持续生长的江之浦测候所。你还认为摄影有很多可能性吗?杉本博司:我喜欢建筑,是因为建筑有一种我可掌控的空间感。它不一定是一个很大的空间,我不喜欢大空间,对设计摩天大楼并没有兴趣,我喜欢去探索人性化的尺度,什么样的空间、尺度、比例是让人感到舒适的,这是有意思的。也就是说,我要去探索可控的以人为本的空间。说实话,对我来说,做雕塑、摄影、建筑都是一样的,都是空间感、构图、光线的控制问题,只是媒介不同。江之浦测候所是我这些年倾尽心力的尝试,我现在也在做雕塑,还在尝试和制作的过程中,还没到能拿出来的时候。三联生活周刊:你做建筑设计,有一个很棒的团队共同作业。与建筑相比,你会觉得摄影是一件更独立或者说更孤独的事吗?杉本博司:不能这么说。我在纽约和东京的摄影团队有12名员工,建筑事务所设在东京,摄影工作室在纽约,所以现在我还是时常往返于纽约和日本之间,大概每年3次。回到纽约时,我会主要专注在摄影上,待在暗房里。我现在也不会一个人在暗房工作,而是需要两到三个助手协助,我一个人做不来。所以无论是建筑还是摄影,很多环节都需要我的团队一起做。只有当眼睛盯着镜头的时候,是我自己的眼睛。三联生活周刊:当你成名的时候,人们称你为“最后一个现代主义者”,你怎么看这个称谓?杉本博司:我最初做艺术的年代,现代主义是正统的,那时后现代主义刚出现,而现在,后现代主义已经结束了。现在再谈“现代主义”,它已经是一个古典术语。我是一个老派的人,从现代主义转向后现代的那个年代走来,站在人工智能的时代,我也很难欣赏这些新技术创造出来的艺术。我是一个匠人,传统的手艺人,因为我想用我的手来创造艺术。现在艺术家们试图用人工智能来创作,也许我过时了,我仍然相信我的眼睛和手。三联生活周刊:你怎么看艺术的未来?杉本博司:恕我直言,人类正在失去艺术思维。人工智能试图创造艺术,这就是人类的终结。三联生活周刊:人类的终结?这么严重吗?这很有趣,因为在你的作品中,有一个重要的命题是探讨人类的起源。杉本博司:如果未来是人工智能的时代,我更愿意称现在为人类时代的末期。我们现在还活着的人,或许将要见证“人类不再是人类”时代的到来,可能是半机器半人,或是其他什么。不过在当下,我认为环境问题和战争问题是全球最严重的问题,前者更加严重。(本文刊载于《三联生活周刊》2024年17期,图片由北京UCCA尤伦斯当代艺术中心提供)“点赞”“在看”,让更多人看到排版:布雷克 / 审核:同同

招聘|实习生、撰稿人详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招实习生、撰稿人

本文为原创内容,版权归「三联生活周刊」所有。欢迎文末分享、点赞、在看三连!未经许可,严禁复制、转载、篡改或再发布。大家都在看

上一篇:不用买新相机,也能拍出好照片